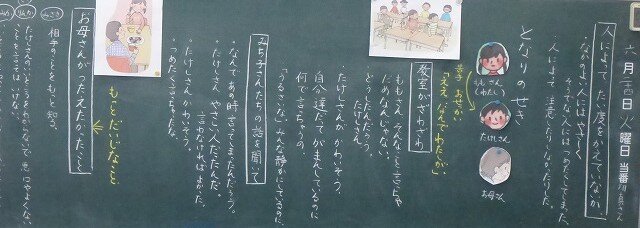

2025年6月24日(火) 4年生 道徳(人権教育)「となりのせき」~板書から学ぶ~

4年生 道徳(人権教育)「となりのせき」~板書から学ぶ~

重点研究の人権教育研究部会の中で、4年道徳「となりのせき」の授業公開が行われ、

研究部会の先生方を中心に参観し、子どもたちの姿から学び合いました。

本時の主眼は「資料『となりのせき』を読み、登場人物の気持ちを考えることを通して、

誰に対しても分け隔てをせず、公正、公平に接しようとする心情を育てる。」でした。

「人によって態度をかえていないか」を学習問題に設定して、みんなで考え合いました。