2025年11月17日(月) 4年生 行ってきました!長野市社会見学④~善光寺戒壇巡り編~

4年生 行ってきました!長野市社会見学④~善光寺戒壇巡り編~

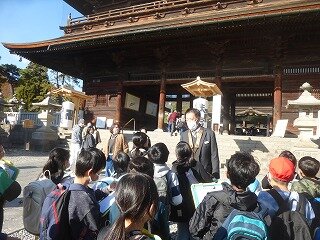

宿坊「兄部坊」で昼食の精進料理をいただいた後は、いよいよ善光寺の見学へ

「牛に引かれて善光寺まいり」です。「兄部坊」の方にガイドをしていただきました!

最初に訪れるのが、善光寺境内の入口にあるやはり仁王門。正面左右には近代彫刻家である

高村光雲・米原雲海によって作成された阿形像と吽形が安置されています。最近の調査で

この2体が台座の突起などによって固定されておらず、ほぼ像の重さのみで自立していると

いう事が明らかになったとのこと。この自立構造は全国的にもこの二体のみであると言われ

大正8年の開眼から100年もの間、バランスを保ち立ち続けているとは、まさに驚き!

背面には三宝荒神と三面大黒天が安置されていることは、意外と知られていないとのこと。

仁王門をくぐると、山門までの約200mにわたる石畳の通りが信州善光寺仲見世通りです。

7777枚あるという石畳は、江戸中期に江戸の豪商の寄進によって敷かれたものとのこと。

通りの両側には、善光寺みやげを販売するみやげ店をはじめ、老舗の和菓子店や仏具店、

そば店、旅館など、約60店舗が軒を連ね、この日も多くの参拝客で賑わっていました。

ガイドさんは山門に行く前に、六地蔵を案内。地獄・餓鬼・畜生・阿修羅・人・天

という仏教の六道を現しているのが六地蔵。向かっていちばん右のお地蔵様

(地獄界担当の大定智悲地蔵)にご注目すると、蓮台から左足を下ろしていました。

誰かが地獄へ落ちそうになったら、すぐに駆けつけることができるようにという態勢を

現しているのだとか。まさに「仏教界のレスキュー隊」なのです。

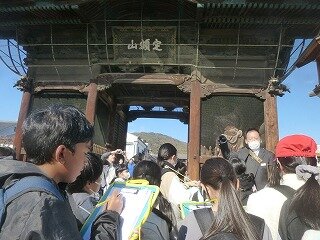

参道を歩くと、見上げる壮大な建築物が登場。1750年建立の山門でで国の重要文化財。

屋根は20年ほど前の平成大修理で、建立当時と同じ椹の板を用いた栩葺きに復原。

山門で注目すべきは、正面の楼上に掲げられた扁額。輪王寺宮公遵法親王の筆によるもの。

これが通称「鳩文字の額」。3文字の中に鳩が5羽隠されています。子どもたちは全員

どこに鳩が隠されているかを見つけることができました。また「善」の文字は、全体を見る

と「牛の顔に見えるようにデザインされている」のだとか。

子どもたちにとって、今回の善光寺見学のメインイベントはやはり「お戒壇めぐり」

本尊の真下に密室があり、その部屋の扉に仏具の独鈷の形をした大きな鍵が......。

暗闇の中を一歩一歩手探りで進むのですが、この日は参拝客が多く、真っ暗な戒壇巡りの

中も大渋滞。ちょっと進めば、前の人にゴツンといった状態。右側の壁に手を触れながら

進んでいったので、幸運にも全員が触ることができました。よかったですね。