2025年11月12日(水) 令和7年11月 校長講話より

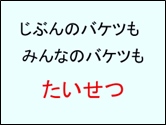

ふれあいの旬間を大切に、みんなで「幸せのバケツ」を満たしましょう

読書の秋を迎え、子どもたちには本をたくさん読んでほしいと願っております。さて、11月の講話では、「ふれあい旬間」をテーマにお話しいたしました。

これまでに、大学の方々との交流や、北小祭りでの地域・保護者の皆様との触れ合いがあり、本校では日々、クラスや全校での挨拶を通じて、良い「ふれあい」ができています。この「ふれあい」について、あるクラスでの出来事と、大切な教えをご紹介します。

ふれあいを考える:キーちゃんのクラスの出来事

あるクラスでは、帰りの会で「今日の反省感想」を言い合う時間がありましたが、その中で、トシくんという男の子が、毎日クラスの友達から様々な指摘を受けていました。みんながトシくんの名前を出すたびに笑ったり面白がったりするようになり、トシくんの行動もエスカレートしていきました。

4年生のきいちゃんも、初めはトシくんの悪いところを発言し、みんなと一緒に笑っていました。

しかし、転校生だったあゆみちゃんが、きいちゃんに近づき、**「あれはいじめだと思うよ」**とハッとさせる言葉を伝えてくれました。あゆみちゃんは、トシくんが転校してきた自分に優しく声をかけてくれたこと、雑巾を貸してくれたことなど、彼が持っている優しい面を語り、「みんなで決めつけて一人を攻撃しているのはいじめだ」と話しました。

このあゆみちゃんの言葉を聞いて、きいちゃんはトシくんを笑わなくなり、クラスの雰囲気も少しずつ変化しました。トシくんもふざけすぎることをやめ、クラスのみんなと元気に遊べるようになったのです。

大切な教え:「幸せのバケツ」の物語

この出来事の別れ際、あゆみちゃんたちに贈られたのが「幸せのバケツ」の物語です。

世界中の誰もが、そして学校の皆や家族、友達、近所の人々も、目に見えない「幸せのバケツ」良い心や良い気持ちを入れておくためのものです。

- バケツがいっぱいになる時:とても幸せな気持ちになれます。

- バケツが空っぽになる時:悲しく、寂しくなります。

私たちは、誰かに親切にしたり、微笑みかけたり、好きな気持ちを伝えたりすることで、相手のバケツを幸せでいっぱいにすることができます。あなたが誰かのバケツを満たすと、同時に自分のバケツもいっぱいになるのです。

バケツを空っぽにする行為の恐ろしさ

反対に、誰かを嫌な気持ちにさせたり、馬鹿にしたり、悪口を言ったり、無視したり、いじめたりすることは、バケツを空っぽにする行為です。

誰かのバケツを空っぽにすれば、自分のバケツも空っぽになってしまいます。他の人のバケツを空っぽにすることで自分のバケツが満たされると考える人がいますが、それは間違いです。

人を幸せにすることで自分も幸せになれるのです。

今、私たちにできること

子どもたちには、自分が目に見えないバケツを持っていることを忘れず、誰かのバケツを幸せでいっぱいにするために何ができるかを考えて行動してほしいと願っています。

例えば、バスの運転手さんに笑顔で「こんにちは」と挨拶をする。転校生を遊びに誘う。おじいちゃんに「一緒にいると楽しいね」と言葉をかける。これらはすべて、バケツを満たす素晴らしい方法です。

幸せのバケツを満たすことは、とても簡単で楽しいことです。大人も子どもも関係なく、お金も時間も必要ありません。

みんながバケツを幸せでいっぱいにしていれば、家も学校も街も、全てが楽しい場所になります。自分も相手も大切にし、「幸せのバケツ」をいっぱいにしていきましょう。

※出典:「しあわせのバケツ」キャロル・マックラウド作、デヴィッド・メッシング絵