2024年11月29日(金) つぶやき154「11月も終わりかぁ」~子どもをみる~

校長の大きなつぶやき154「11月も終わりかぁ~」~子どもをみる~

11月も最終日を迎え、「11月も終わりかぁ~」としみじみと思ってしまいます。

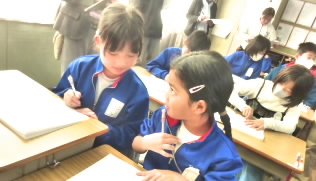

11月は「なかよし月間」だったので、人権教育の視点にたった

様々な取組がたくさんあり、それに伴って子どもたちの笑顔をみる機会も増えました。

そういえば、11月は本当にたくさんの授業公開・研究授業等があり、

子どもたちの活躍ぶり・先生方の奮闘ぶりをたくさんみることができました。

さて、「みる」という言葉は、多様な意味を持っていますね。

見る人の心の状態を映し出していると言ってもよいのかも知れません。

漢字にしてみると、「見る」が一般的に使われていますが、

これ以外に「診る」「看る」「視る」「観る」などがあります。

「診る」:「脈を診る」「医者に診てもらう」のように、

医者が患者の健康状態や病状を調べる、判断する。

「看る」:「看病」「看護」のように、温かな気持ちで、世話をする。

「視る」:「注視」「視察」のように、よく気を付けて見る。

「観る」:楽しみながら、じっくり見る。見学、見物する。

「監る」:監視する、どこかに落ち度がないか捜しながら見る。

授業公開後に行われる授業研究会(授業研究会が行われない場合は、感想記入用紙等で)

では、参観された先生方は「すばらしい授業だった!」とか

「ここはもっとこうした方がよかったのではないか」といった

授業評論家的・授業評価者的な意見を言ったり、記入したりする方はほとんどおりません。

一人ひとりの子どもの姿を追い、記録し、その子の具体の学びの姿から、参観者が学んだ

ことを発表したり、協議したりしています。前向き・建設的で本当にすばらしいです。

たった一人の子どものことも見えないで、学級の子どものことがわかるなんて言えません。

子どもを見よう、子どものことをわかろうとする努力する教師でありたいと思います。

教師としての五感を磨くには、まずは多様な見方をできる教師でありたいと思います。

授業公開・研究授業は、授業者が一番学ぶ場・一番成長する場という考え方もありますが、

授業公開・研究授業は、むしろ参観者がそこから何を学ぶかがより大切だと感じています。

11月の本校は、いろいろな意味において学びの多い月になったなぁと感じております。