2025年3月 5日(水) 4年生 郷土の開発「用水堰」~岩門堰・常田堰~の学習

4年生 郷土の開発「用水堰」~岩門堰・常田堰等~の学習

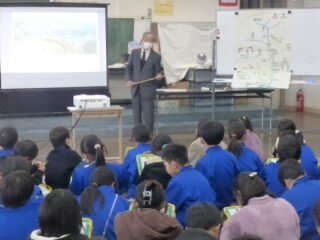

4年生社会科「郷土の開発」の学習で、千曲川左岸、 上田の西方・塩田地域のため池につ

いての学習をしました。 西の方は田や畑の水をため池で利用していますが、千曲川右岸、

上田の東方、この東小の辺りはどうなっているの? ため池の常田池だけで大丈夫?

そんなときに出てきた「堰(せぎ)」という言葉。はて?...堰とは?そんな疑問を解決する

ため、外部講師として学校運営委員の佐藤邦夫さんにおいでいただき、4年生にお話をし

ていただきました。「ああー!ここ、見たことあるかも。」 と、堰について認識し、

どこからどのように水を取り入れているかを知りました。

(はじめ、染屋浄水場から水を引いている、と予想した子もいましたが、

浄水場への水も、堰から取り入れているので、あながち無関係ではなかったのです。)

最も古い現役の堰で、なんと1300年も昔から作られていたということを知って子どもは

大変驚いていました。 生活のため・田んぼや畑の為に苦労しながら作り上げ、 維持して

いる先人の努力に感謝し、これからも大事にしなければならないと感じました。

私たちの学区内・学区の近くにはこんなにも「用水堰」が流れている! 「吉田堰」

「吉田堰」は、長さが16㎞で神川流域最大の用水です。

旧真田町の石舟に取り入れ口があり、 旧真田町の長、本原、殿城、吉田を経て、

東御市まで続いています。「岩門堰」 「岩門堰」は、神川から水を引きこみ、

神科台地の南側を流れ、 大沢・茂沢の二つの流れに分かれて、

岩門地区や堀・国分・黒坪の田んぼをうるおし、「常田堰」に合流します。

「新屋堰」 「新屋堰」は、神川から水を引きこみ、染屋台をうるおしています。

上田市上水道の原水として利用され、染屋浄水場へ送られています。

「堀越堰」「堀越堰」は、神科地区伊勢山の堀越という場所から

水を取り入れているので、「堀越堰」と呼ばれています。

この地区周辺をはじめ、 新屋・金剛寺・長島・大久保・山口・房山・鎌原・西脇・新町

・生塚・秋和 の農業用水と旧上田城下町蛭沢川から北半分の市街地の生活用水でした。