2024年11月28日(木) 協働的な学びへの挑戦!②~4年生算数にて~

協働的な学びへの挑戦!②~4年生算数にて~

今年度、本校で立ち上げた3つの研究部会の一つ「協働的な学び部会」では

「友と考えを共有し比較することで、自らの考えを再考する子ども」

をテーマに据えて、「共有」「比較」「再考」の三つの段階を基本に、

これらのサイクルを意識する中で、考えを深めていける子どもの姿を目指しています。

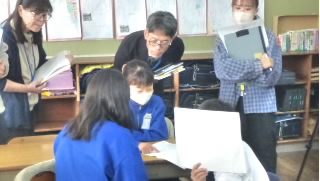

東信教育事務所学校教育課指導主事の参観・助言のもと、「協働的な学び」について

3校時に4年2組の教室にて、算数「見方考え方を考えよう・わすれてもだいじょうぶ」

の授業公開(全校研究授業)が行われました。ねらい(つける力)は、

「除法がもとになっている問題でも同じように図を整理して考えたり、

友だちと考えを共有したりすることを通して、数量関係を整理することのよさに気づき、

『順に戻す』ことの適用場面を広げ、考え方を定着することができる。」でした。

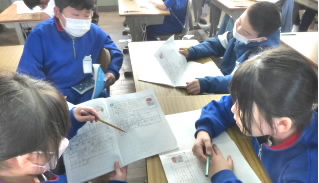

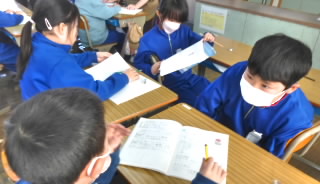

学習問題に対して【学習課題】「問題を図などに整理し、もとの数を求めよう」で

見通しをもってから、整理の仕方をまずは一人で考えていき(個人追究)、

次に近くの人と共に考える(共同追究)していく中で、図で整理するとわかりやすい

ことなどが共有され、答えを導き出していく姿が次々と見られていきました。

【個別最適な学び】を進めていくために、『指導の個別化』がなされていました。

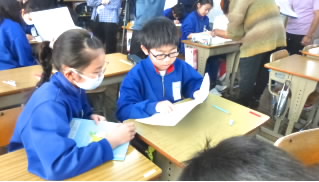

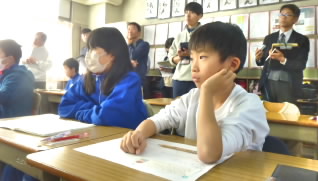

この時間のポイント(山場)は、書画カメラで写しながら自分の考えを全体で

共有していく場面でした。図や式を指し示しながら、もとの数は順に戻って

計算していけば出せることを確認していく場において、子どもたちは共有・比較する

ことで、友だちと自分自身との共通点や相違点に気づくことにつながっていたかでした。

アウトプットしていく場面で、頭の中で考えている流れをその場で書きながら、

説明していく「言語活動」が位置づけられており、互いの考えを尊重しようとする

ステキな姿勢が見られました。また、振り返りの場面で、

それぞれアウトプットした考えを書いた用紙を黒板に提示して、

比較検討しながら「順に戻す」という考え方を意味づけていくことで、

「高次化」(前よりもできるようになった)

「一般化」(他の問題でもできる・違う場面でも使える)

「統合化」(考え同士をつなげて、新しい考えが生まれる)

が図られていくことも示唆していただきました。

放課後の全職員参加の授業研究会では、個々の子どもたちの具体的な学びの姿から、

参観の観点に基づきながら、熱心にグループ協議が展開されました。

新たなことを取り入れて更に専門性をに磨き、人間力を高めるために互いに研鑽し合い、

常に学び続ける教師集団の姿が確かにそこにはありました。

E~ね!東小