2026年2月25日(水) 令和7年度 学校自己評価(最終報告)

2025年11月30日(日) ボランティアでみんな笑顔~千曲荘病院祭~

3年生希望者26名が千曲荘病院祭のボランティアに参加しました。病院祭のテーマは「新たなフィールドで未来を共に~拡げよう!みんなの笑顔~」です。四中の生徒会のスローガンにもある「笑顔」が盛り込まれています。駐車場係、受付係、案内・宣伝係、革細工体験コーナー補助など様々な仕事を任されました。総勢100名を越えるボランティアさん、院内は大勢の人が交流しまさに笑顔溢れる空間でした。

生徒感想より「中学生以外の人と話すのは苦手だったけれどみんな親切で楽しく仕事ができた。任された役割を自分なりに頑張ってできたので自信がついた。」「来場された人みんなが楽しんでいるので私も明るく優しい気持ちになれた。ボランティアで参加だったけれど、休憩時間には院内を自由参観できたので自分自身も楽しめました。」「少しでも病院祭の役に立つことができて嬉しい気持ちになった。」笑顔の輪を拡げ、自分の行いが人の役に立つという経験から、心温まるボランティア活動を体験できました。この経験を生かし、四中にも笑顔の輪が広がることを期待します。

2025年4月21日(月) 令和7年度PTA総会資料

4/24(木)のPTA総会資料は、↓からダウンロードしてください。

掲載期間が終了しました。

2025年3月 3日(月) 令和6年度 学校自己評価(最終報告)

令和6年度の学校自己評価の最終報告について、以下のリンクからご覧ください。

※PDFファイルです。別ウィンドウで開きます。

2025年1月10日(金) ☆おみくじやってます☆~図書館イベント~

図書館の新年イベントとして「おみくじ」が引けます。毎回イベントは大人気で休み時間は生徒がいっぱい本を借りに来室します。さらに、本を借りた人には、司書の先生が「消しゴムはんこ」で作成した「オリジナル栞」をいただけます。今は正月バージョンの「田作り」など粋な栞がいっぱいです。おみくじは何を引いたかな?

2024年5月18日(土) 気持ちいい!PTA作業

PTA施設部を中心に1年生の保護者と職員で前期PTA作業を行いました。作業を終えた保護者の方が一言発しました、「おもしろいように綺麗になって気持ちいい!」。子ども達がより充実した学びを得るために環境整備をした訳ですが、作業をした保護者のみなさん自身も達成感を味わい充実した時間を過ごしました。特に、校舎まわりがとてもすっきりしました。日頃の清掃でも維持できるように努力します。朝早くから暑い中での作業、大変ありがとうございました。

2024年5月15日(水) 「講師紹介式」を行いました!

令和6年度、放課後四中アカデミーでお世話になるボランティア講師のみなさんを紹介しました。5月のスタート時、10人の講師のみなさんに自主学習を支援していただきます。元教員の先生OBや大学の先生、大学生のみなさんです。四中生の学びをともに高めてくださいます。

代表生徒あいさつを一部ご紹介します。

私が思うに勉強とは自信をつけるため、好きなことを楽しむためにあるのだと思います。勉強をしていくと「できた」という喜びを感じる体験をしたことは誰もがあると思います。「できた」という感覚は自分の自信になり、それがやる気につながり、人を成長させてくれます。また、趣味を楽しいと思えるのは、様々な知識があるからとも考えられるのです。勉強をして知識を増やすと、まだ出会っていない趣味に出会えるかもしれません。

私は四中アカデミーを通して、これらの大切なことを学びました。四中アカデミーがあるおかげで、前向きな気持ちで学習できるようになり、とても有意義な時間を過ごせます。だから、私は今年も四中アカデミーを利用したいと思います。最後に、教えてくださる講師の先生方、一年間どうぞよろしくお願いします。

2024年5月15日(水) いつもありがとう~給食センター学校訪問より~

給食センターの栄養士さんが学校訪問をしてくださいました。1年生の各教室にて配膳の様子を見守っていただいた後、「中学生期に必要な栄養」のお話をしてくださいました。話を聞いた後、「牛乳飲んでみようかな」「苦手な野菜も食べてみよう」など、少しでもバランスの良い食事に挑戦しようとする生徒のつぶやきが聞こえてきました。日々、心身ともに健康で元気に中学校生活を送ることができているのも、毎日栄養バランスの良い、おいしい給食をいただいているからでもあります。感謝の気持ちを伝えることができました。いつもありがとうございます。

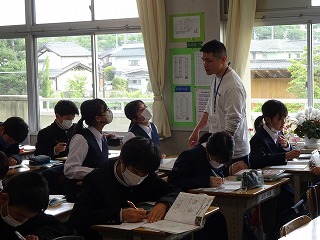

2024年5月 8日(水) 四中アカデミーで主体的な学びを高める(本気学)

5月8日(水)の放課後、本年度第1回目の四中アカデミーがスタートしました!

放課後四中アカデミーの目的は主に

① 主体的に学習に取り組むための場の設定

② 日々の学習で質問したい,分かるようになりたいという生徒の主体的な学習をサポートする。(相談学)

③ 学び直しや学びを高めたいための自学をサポート(本気学)

という所にあります。この日は、1年生から3年生で総勢123名の生徒が希望して自主学習を進めました。一人で集中して黙々と学ぶ姿。友と支え合い、意見交換しながら学ぶ姿。ボランティア講師の皆さんにじっくり教えていただく姿がみられました。分からないことを分かるようにしたい!主体的な学びに溢れた四中アカデミーがスタートしました。今後は、5月15日(水)15:10から体育館にて四中アカデミー開始の会を行い、講師の皆さんをご紹介します。

2024年5月 8日(水) 令和6年度 四中だより「セルリアン」(第1号)

2024年4月23日(火) 部活動発足会がありました~1年生本入部~

4月23日(火)部活動発足会が行われました。①仲間とともに力を合わせて活動しよう

②苦手を克服し伸びていこうという2点を活動目標にしていこうというお話を校長先生よりいただきました。1年生も本入部して本格的な部活動がスタートしました。

2024年4月22日(月) 令和6年度PTA総会資料

4/26(金)のPTA総会の資料は、↓からダウンロードしてください。

掲載期間が終了しました。

2023年10月27日(金) 続報です!

前日の記事に続き、さらに上田西高校様より掲載の許可をいただきましたので、

↓にリンクを掲載します。(※同校の新聞委員会発行の号外です)

(上田西高校HP 活動報告 2023.10.27 「千西一遇」より)

2023年10月26日(木) 四中卒業生がプロ野球ドラフトで指名されました!

本校の令和2年度卒業生の横山聖哉さんが、10/26(木)のプロ野球ドラフト会議で、今季まで3年連続パシフィックリーグ優勝を果たしているオリックス・バファローズより1位指名を受けました。長野県出身選手が1位指名を受けたのは2013年以来、また高校生では2008年以来とのことです。本当におめでとうございます!

今後の活躍に期待しています。

既に多くのメディアでもニュースになっていますが、

現在の在籍校である上田西高校様より許可をいただきましたので、

↓のリンクをご覧ください。

(上田西高校HP 活動報告 2023.10.26 「クラブ速報」より)

2023年5月18日(木) Chromebookの家庭でのWi-Fiへの接続方法

上田市から生徒に貸与されている一人一台端末(Chromebook)を使って、

家庭での学習で使用する際のWi-fiへの接続方法について、

↓から確認してください。

Chromebookの家庭でのWi-Fiへの接続方法

※PDFファイルです。別ウィンドウで開きます。