2023年10月16日(月) 保育園実習(家庭科)

2年生の家庭科の授業で、保育園実習を行っています。本校と道を挟んだところにある三好町保育園に行きました。

この活動も、近年は新型コロナウイルス感染防止のため実施ができませんでした。中学生は、手作りのフェルト製の名札をつけ、最初はおそるおそるの感じでしたが、園児には大人気で、すぐに生徒の周りにこどもたちの輪ができていました。中には、自ら率先して(?)遊ぶ生徒の姿もありました。

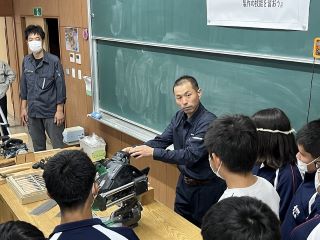

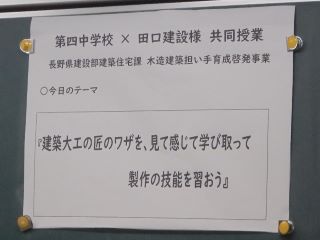

2023年10月 6日(金) 職人の技から学ぶ ~技術科大工実習~

10月3日(火)・5日(木)に、1年生の技術科の授業で大工実習を行いました。

この活動は、長野県の「木造建築物の担い手確保に向けた啓発事業」として、長野県建設部建築住宅課より長野県産の木工材料の提供と、地域の工務店様より、職人を派遣して実技等の指導を行う事業です。

この日は長野県建設部建築住宅課より3名、上小建築課より1名 上田市天神の田口建設より2名の方が来校し、大工道具の説明や実演、体験学習やのこぎり引きの指導をしていただきました。生徒たちは大工職人の技を見て、体験して学び取ろうと真剣に実習に取り組んでいました。

2023年8月24日(木) 職員研修「生徒の姿で語ろう」ほか

本日は、二学期二日目ということもあり、昨日に続いて4時間授業としました。

職員は、午後の時間で研修や打ち合わせを行いました。

研修の一つは、6/28にも実施した「生徒の姿で語ろう」の会で、今回は1年生の各クラスについて、一学期の様子からその良さを出し合いました。その後、各クラスごとに分かれて具体的な生徒の支援の方向性を、その場で入力して決め出しました。

本校で採り入れている「学年担任制」に加え、各学級の教科担任が情報共有や意見交換をすることで、多くの職員によって1人1人の生徒を支えていくための基盤づくりにつなげていきます。

2023年6月28日(水) 第2回「生徒の姿で語ろう」 の会

この日は職員会議の前に、職員研修として第2回「生徒の姿で語ろう」 の会を行いました。

今回は2年生のクラスの教科担任毎に分かれて、それぞれのクラスの生徒の良い姿、素敵な取り組み、4月からの成長等について情報共有しました。同じ生徒でも、教科によって得意不得意があることもあり、自分が担当している教科以外での意外な姿を知り、うなずいたりメモをしたりしながら聴く姿もありました。

日頃の授業や学習支援について悩むことについても、それぞれのアイディアやそのクラス・生徒に合ったやり方を考え合うことができました。第四中では、それぞれの生徒に最適な学びを支援するため、今後も研修を重ねていきます。

2023年5月17日(水) 「わからない」を「わかる」に変えよう! ~四中アカデミーのスタート~

今日は今年度第1回の四中アカデミーを行いました。3年目を迎えた本校の「四中アカデミー」は、毎週水曜日の15:00~16:00(+夏・春休みの数日)に、校外のボランティアの講師の支援の下で、希望者が自主学習を行います。それに先立って、全校集会の中で講師のみなさんを紹介しました。今年度も、教員OBや大学生を中心に、10名の方が講師として登録してくださいました。3年生の代表生徒からは、「『わからない』を『わかる』に変える時間にしていきたい」との発表がありました。

その後、早速各学年に分かれて学習を行いました。各学年で「講師に質問したり、お互いに教え合ったりする」教室と、「黙々と一人で取り組む」部屋を1つずつ開設しています。1年生は、直後に控えた単元テストの対策問題も配付されたためか、当初予定していた教室では足りずに2教室を増やして行いました。

また、この講座の参加者にはスタンプカードのスタンプを押してもらえます。これがいっぱいになったら、いいことがあるよう(あるはず)です。自分の課題や目標を設定し、その解決・達成のために自分で学びに取り組むこの機会を利用して、「主体的に学ぶ」生徒の成長を支援していきたいと思います。

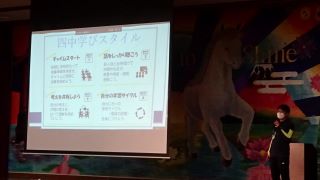

2023年4月12日(水) START!~四中クリエイティブタイム~

今年度最初の四中クリエイティブタイム(CT)では、生徒集会を行いました。

最初に、生徒会から今月の目標「START」が発表されました。様々な活動の始まりを意識し、まずは基本的な学校生活やそれぞれの役割を確認していく1ヶ月です。

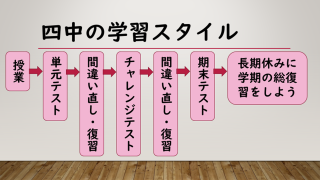

その後、本校の授業づくり担当の職員から、新たに設定した「四中学びスタイル」について説明がありました。四中での「単元テスト」を利用して、自分なりの学習サイクルを身につけていくよう提案がありました。

その後、今年度第1回の生徒会委員会を行いました。四中では、水曜午後は生徒会活動を含む生徒による主体的・創造的な活動の時間となっています。今日はそのスタートでした。

2023年3月22日(水) 春休みの四中アカデミー

学校は春休みに入っています。

日本の各地からは桜開花の便りが届き、陽ざしの強さからも春らしさを感じます。

さて、今日から3日間、「春休みの四中アカデミー」を開設しています。

午前中に希望者が集まり、一人となって、友と共に、地域の皆さんや大学生の講師の先生と共に、自分の課題に向き合っています。

長期休業中の四中アカデミーには、夏休みは夏休み中の学習のまとめと2学期への準備、春休みには年度の学習のまとめという意味があります。

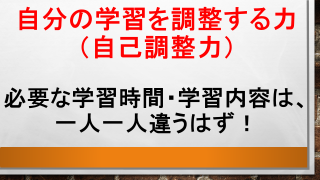

「自分の学習は、自分で調整していく」のが、四中の求めている学びに向かう主体的な姿です。

明日、明後日と多くの生徒が参加できるといいなあと思います。

2023年2月15日(水) 「わからない」を「わかる」に変えた ~四中アカデミーまとめの会~

この日は、毎週水曜日の放課後自主学習「四中アカデミー」の今年度最終回でした。それに先だって、今年度アカデミーに参加した生徒と、この日に来てくださった4名の講師の方とでまとめの会を行いました。

代表生徒(2年生)の「四中アカデミーは、自分の力で『わからない』と『わかる』に変えられる時間になった」と言う言葉が、この学習のすべてを実感として表していると思いました。校長からは「常に伝えている『主人公として生きる』とは、自分の力で知識や経験を身につけ、自分の人生をより豊かにしていこうとすること」という話がありました。

春休みにも3日間の開講が予定されています。今後の生徒のさらなる参加と、講師の皆さんのご協力をお願いします。(講師をできる方は、ぜひ中学校までご連絡ください)

2022年12月14日(水) 今年最後の四中アカデミー

この日は今年最後の四中アカデミー(放課後自主学習)を実施しました。

講師の方と一緒に、また友達同士で学び合う姿、そして一人で黙々と自学する姿がありました。

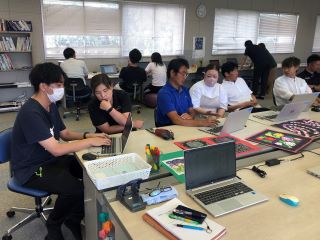

2022年11月 4日(金) オープンクラスウィークの様子

今週のオープンクラスウィークの様子を紹介します。

3年生の技術科の授業は「ネット犯罪について知ろう」です。「友達のテストの点数をSNSに書く」「パスワードを予想して友達のアカウントにログインしてみる」などのいくつかの項目について、それがどんな名前の罪となるか、また刑罰はどうなるかを、それぞれの端末で調べてまとめました。生徒が真剣に調べている様子が印象的でした。

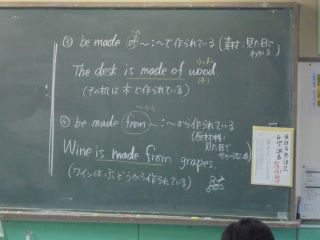

2年生の英語の授業では、「...が~で(から)作られている」の表現を学んでいました。

生徒は、それぞれのケースで「...be made of~」と「...be made from~」のどちらを使うかを考え、ワークブックの問題を解いていました。

また、早くできた場合はテスト前までにやっておく範囲の家庭学習を進めるようになっていました。授業の時間で少しだけ家庭学習の内容を進めれば、早く終わるだけでなく、「いざ家に帰ってやってみようとしたら、よくわからなくて手をつけられない」ということも減ってきます。

本校では、生徒が主体的に学ぶため、また効果的に家庭での学習を進めるため、必要な手立てや支援について改善し続けていきます。

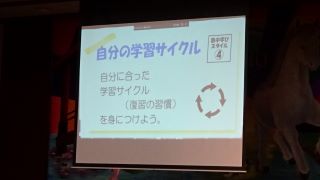

2022年11月 2日(水) 主体的な学びのために

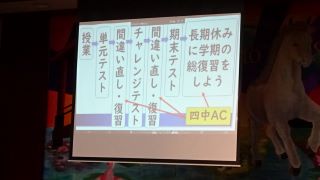

今日のクリエイティブタイムでは、リモートで学習オリエンテーションを行いました。11(木)から始まる期末(第4回総合)テストに向け、生徒がそれぞれの学習を振り返る時間としました。

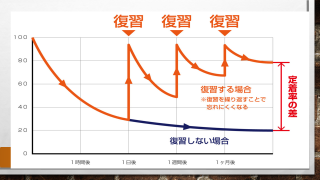

研究主任より、短いスパンで復習を繰り返していくことや、スモールステップの学習の大切さ、また、自分の学習を自分で調整する力の必要性を、プレゼンテーション資料で話しました。これまでもお伝えしているように、本校ではそのための支援の一つが「単元テスト(+チャレンジテスト)です。

その後、それぞれが端末を使って自分の学びの振り返りを入力しました。これらを元にして、生徒はテスト前の残りの期間の学習に取り組んでいきます。また、これらは各クラスの教科担任で把握し、今後の授業や家庭学習のあり方を改善していきます。

2022年10月28日(金) 自学の時間

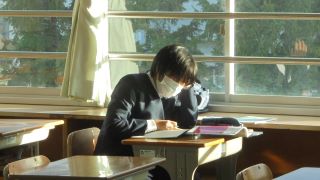

今日は単元テストです。3年生は月に1回のペースで総合テストが始まっているため、単元テストは実施せず、その20分間は自分で学びを決めて取り組んでいます。

総合テストの結果が出たところで、そこで把握した課題解決や次回のテストに向けて教科学習に取り組む生徒、また自分の視野を広げるために読書をする生徒...。いずれにせよ、3年生の生徒たちが主体的に自ら集中して学ぶ姿に大きな成長と頼もしさを感じ、嬉しくなりました。

2022年10月19日(水) 上田西高校の先生による出前授業

3学年で、上田西高校の先生による出前授業を実施しました。

まずは副校長の武田善和先生から、全体に向けてのお話があり、その後各クラスで国語・社会・数学・理科・英語の先生による授業を受けました。

卒業まで半年となった3年生にとっては、高校の教科授業がどんなものであるかを経験するだけでなく、自分がどんな卒業後の進路を選択していくのか、またどんな目的をもって高校に進学していくのか、改めて考える機会になったと思います。

2022年10月12日(水) オープンクラスウィーク(その2)

今週はオープンクラスウィークの2週目です。この日は家庭科「心も体もポッカポカ! あったか背当ての制作」の授業を参観しました。

生徒が使っている生地が、それぞれとても美しい和模様だったため、生徒や教科担当に聞いてみると、古くなった着物の生地を使用しているとのことでした。この生地は、古着となった着物を集め、いろいろなを作品をつくる和の布キルト作家・徳嵩よし江さん(松本市四賀在住)から、学年生徒分の生地をすべて形にして提供していただいています。

長年大切にされ、徳嵩さんの手によって新たな形となった着物の生地を、どこか愛おしそうに縫っている生徒たちからは、そういった方々の思いだけでなく、それを受け止める優しい心もにじみ出ているような気がしました。

2022年10月 6日(木) オープンクラスウィークの様子

今週から始まったオープンクラスウィークで、あるクラスの社会の授業を参観しました。公民分野で、それぞれの権利の保障のため、どのような工夫が考えられるか、クラスで意見を出し合い、それを見合って共有している場面です。

自分で考えたことを元に、他の人の意見も踏まえながら、いろいろな立場の人にとって よりよい解決方法を探っていくことは、これからの社会でも必要な力になるはずです。

2022年10月 4日(火) 木工のプロから学ぶ

長野県の「木造建築担い手育成啓発事業」の一環として、1年生の技術科の授業で、建築業のプロから学ぶ授業「建築大工の匠のワザを、見て感じて学び取って製作の技能を習おう」を行いました。

まずは最初に上田建設事務所の方から、建築の仕事やその現状についてのお話をしていただきました。その後、地元の田口建設のお二人方の方から、のこぎりやのみ・かんな等の道具の知識や使い方について教えていただきました。その後、実際に自分たちでも道具をつかって木材の切断や削り等の実習をしました。

生徒たちは、プロの仕事やその技術について熱心に目や耳を向けて食い入るように学んでいました。また、なかなか思ったような仕上がりにならず、時間になるまで何度も何度ものこぎりで木を切っている生徒の姿もありました。なお、ここで使う木材等の材料も、すべて県からの提供です。

現在、建築のいろいろな工程では、機械による作業が多くなっているそうですが、生徒たちは、自分たちの手で加工をすることで、プロの仕事の技術の高さを実感したと思います。

本校では、今回のように地域の人財にもご協力をいただき、本物から学びながら、自らも体験し、そこから課題を設定して追究し、確かな力をつけていく「主体的・探究的な学び」を実現することを目指し、実践を重ねていきます。

2022年9月28日(水) 四中アカデミー

本日の四中アカデミーは、職員の会議のない日だったため、何人かの教科担任も支援に入りました。週末にテストを控えている3年生の教室は、質問をしたり、互いに学び合ったりする姿が見られました。

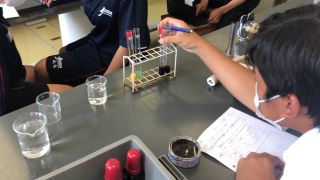

2022年9月16日(金) 教育実習生の研究授業(理科)

教育実習生が、今日で三週間の実習期間を終えます。最終日に、まとめの研修授業を行いました。

「消化の仕組み」という単元で、デンプンがだ液によって分解され、麦芽糖をつくることを実験で確かめる内容でした。前回の授業で、生徒たちがその確認のための実験の方法を考え、今日はデンプンにだ液を加えたものとそうでない溶液をつくり、ヨウ素液やベネジクト溶液を使って、その溶液の色の変化によって確認していきます。

実験が終わったら、その色の変化を確認し、さらにChromebookで写真に撮り、実験結果と共に各グループでまとめます。それは瞬時にグループ間で共有され、自分たちの予想通りであったかを確かめ合いました。

中には予想や「こうなるはず」という結果とは違ったグループもありましたが、そこから「なぜうまくいかなかったか」を考察することで、逆に実験における手順や準備の大切さを学ぶことができていました。

教科書で予習したりインターネット検索したりすれば、「この実験はこういう結果になる」ということは簡単に知ることができます。ただ、それを実際に経験していくことで、自分の中で納得し、確かな根拠のある知識となっていきます。いろいろなツールが生まれてきても、「自分で手と頭を動かす」ことの大切さは変わりません。

本校では、「自分から人や教材に主体的に関わる」ことで、それぞれが力を伸ばしていく授業や活動を創造していきます。

2022年9月14日(水) 四中アカデミー

放課後の四中アカデミーの様子です。グループで教え合ったり、Chromebookを使って新聞を作成したり、授業のプリントを自分のノートにまとめ直したり、講師に質問したりしながら学ぶ姿がありました。週末の単元テストのある2年生が、問題を解いて自分で確認している姿も多くありました。

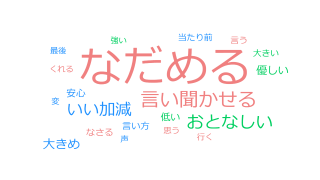

2022年9月 6日(火) 教育課程研究協議会 研修授業(音楽)

9/6(火)に、音楽科の研修授業を行いました。本来であれば、翌日に上小地区の音楽の先生が集まった場での公開となるはずでしたが、新型コロナウイルス感染防止対策のため、この日に授業を行い、録画したものを翌日の研究会でお見せすることになりました。

この日は「観賞」の単元で、歌曲「魔王」の中の登場人物の心情をどのように表現しているか、その曲を聴いてとらえる内容でした。生徒は、まずグループで歌詞だけをもとに、グループや個人で朗読劇をつくり、発表しました。

その後に実際に曲を聴きました。原典のドイツ語と日本語訳の曲を交互に聴き、セリフごとに感じた印象を学習カードに記入した後、それらをまとめて一人一台端末からフォームを使って入力します。

入力したものは「テキストマイニング」をつかって紹介されました。これを使うと、書かれた語句の多いものが大きく表示されます。意見交換の時間を設けなくても、ある程度の傾向が見えてきます。

普段、なかなか時間をとることが難しい鑑賞の授業ですが、自分たちでも朗読劇という形で「表現」することで、自分なりの考えが形成され、より自分事として音楽を聴こうとする姿勢が生まれていました。また、一台端末で意見集約の時間を短縮することで、音楽を何度も聴く時間を確保でき、生徒たちが音楽に触れる時間を生み出していました。

本校では、今後も主体的な学びの構築と、ICT機器を利活用した対話的な学びの実現に向け、日々研究を積み重ねていきます。

2022年8月31日(水) 二学期最初の四中アカデミー

夏休み明け最初の四中アカデミー(放課後自主学習)を実施しました。

2年生の教室では、生徒同士で英語を教え合う姿もありました。

2022年8月18日(木) 夏休みの四中アカデミー

今年の夏は猛暑です。この夏は、豪雨により被害にあわれた地域の方もいました。何か年々、私たちを取り巻く自然環境が良くない方向に向いているような気がします。

そんな酷暑でしたが、四中も、本日までが夏休みで、明日から2学期がスタートします。

以前よりお知らせをしている通り、四中では毎週の水曜日のほかに、長期休業である夏休みと春休みにも「四中アカデミー」を開催しています。

参加は自由で、希望する生徒が、地域のボランティアや大学生の講師の先生と共に、自主学習に取り組んでいます。

昨日と本日の午前中に開催しましたが、延べ100名ほどの生徒たちが、夏休み中の課題や自分の課題解決に向けた学習に取り組みました。

各学年の教室には冷房があるために快適に学習に取り組めると共に、久しぶりに出会う友だちとの会話も楽しむ姿も見られました。

私自身もそうですが、長期休業明けは登校への足も重く感じるものです。

そんな意味でも、この「夏休みの四中アカデミー」は慣らし運転的な役割もあるのかもしれません。

明日の2学期のスタートに、元気に登校してくる生徒たちの姿を見るのが楽しみです。

2022年5月 6日(金) 学習オリエンテーション

大型連休のの合間となっています。

生徒たちは、3連休後でしたが、とても元気に登校してきました。

本日より、朝の教室での密状態を避けるべく、登校時間を7:45~8:00としましたが、混乱もなく朝の玄関でも健康観察もしっかりとできました。

各ご家庭の、ご協力に感謝です。

学校では、レベル3以下になるまでは、この登校時間と玄関での健康観察を継続しようと考えています。(なお、中体連の大会前の朝の活動については追って連絡をします。)

さて、本日は「学習オリエンテーション」を行いました。本来なら、全校を体育館に集めて行うところですが、感染レベルを考えリモートで行いました。

内容としては、「四中の学習スタイル」「単元テストとチャレンジテスト」「四中アカデミー」についてでした。

以前よりお知らせをしている通り、四中の学習は「生徒自身が主体的に、自分の学習を調整していく」ことを目指しています。

その主体性を育成していくための仕組みとして、「四中の学習スタイル」があります。

学んだことを、単元テストで学習の定着状況を自分で確認し、四中アカデミーなどで学びなおし、再チャレンジをしていく。

そんなスモールステップの学習スタイルの中で生徒たち自分の学習を調整していけるのではないかと思います。

第1回目の単元テストは5月13日に始まります。積み重ねを大事に取り組んでいってほしいと思います。

2022年4月28日(木) 学校改革について、取材を受けました。

本日、四中の学校改革・学びの改革について「学研・教育ジャーナル」の取材を受けました。

東京から来校された記者さんと、「学年全員担任制」を話の柱に、学びの改革での実践の「単元テストと再チャレンジテスト」「四中アカデミー」「四中クリエイティブタイム」について意見交換をしました。

今まで学校現場では、学校教育の中で長く固定観念としてあった担任のあるべき姿や定期テストのあり方等を見返していくことは、なかなか踏み込めなかったことでした。

しかし、固定担任制の良さと課題をあらためて考えたときに、様々な弊害も見えてきました。担任によって学級経営に差が出たり、いろんな先生の価値観に触れる機会が少なくなったり、担任と心の波長が合わない生徒がいたり、、。

また、学級づくりや諸問題に対して担任主導の学級王国的な雰囲気があり、「主人公は担任なの?生徒じゃないの?」なんて姿も見られました。

四中では、そんな課題を解決すべく、生徒自身が学級の主人公として学級に主体的に参加し、生徒自身が学級を創り上げていく姿を目指して、学年全員担任制の実践をスタートさせました。学校の主役・主人公は生徒なのです。

四中の学びの改革の、生徒が主体的に取り組める「単元テストと再チャレンジテスト」「四中アカデミー」「四中クリエイティブタイム」の実践は、なかなか踏み込んで実践している学校はないものの、実は当然のあるべき取組なのではないかとのご意見をいただきました。

学校内にいると内側からの見方や考え方になりがちですが、今回の取材は、外側から客観的に見返す良い機会となりました。

※今後も、多くの皆様からのお考えを聞きながら、学校改革・学びの改革を前進させていきたいと思いますので、学校まで遠慮なくご意見をお願いします。

2022年3月22日(火) 春休みの四中アカデミー

本日より24日(木)までの3日間。春休みの四中アカデミーを開室しています。

春休みですので、3年生の参加はなく1,2年生のみの参加でしたが、各学年40名ぐらいが集まって自主学習に打ち込んでいました。

以前よりお知らせをしている通り、この四中アカデミーは、生徒の自主参加による学習の場です。

今回は、コロナ禍の影響で大学生は参加していませんが、その他の講師の先生方に質問をする姿や、自分の課題を解決していこうとする姿が見られました。また、友人同士で教え合う姿もあり、良い雰囲気で学習が進んでいました。

自分の課題を自分で解決していこうとする姿こそ、主体的な学習の姿です。

春休みの四中アカデミーは、明日、明後日も開室します。ぜひ、1年間の学習の振り返りや春休みの課題に取り組んでほしいと思います。

2021年10月 8日(金) 学習の日常化

10月に入っています。

10月は、年度後半のスタートの月でもあります。4月から9月までの前半戦の成果と課題をしっかりと洗い出し、成果を伸ばし、課題については一歩前進を図っていかなければなりません。

また、この後半は、来年度への準備の時でもあります。3年生は進路を考え、2年生は学校全体に目を向け、生徒会や部活動の中心となっていきます。1年生は、新入生を迎える準備をすると共に、中堅学年に向かっていきます。

まさしく実りを迎える秋です。

さて、四中の金曜日の朝の時間は単元テストの時間です。

今朝は、問題集や教科書を友と見ながら登校する姿が何人も見られました。昨年度から実施している単元テストですが、学校生活の中にしっかりと位置付くと共に、生徒たちの学習習慣形成に結びついてきているのではないかと思います。

定期テスト前に集中して勉強をするのではなく、日常的な学習を積み重ねていくことこそ、しっかりとした学習の定着に結びつきます。

そして、その学習の積み重ねがあってこそ、しっかりと次年度や今後につながっていく学力になっていきます。

毎回、真剣に単元テストに向かう生徒の姿が見られています。

2021年8月18日(水) 夏休みの「四中アカデミー」

四中は、本日までが夏休みです。

明日から2学期がスタートします。

以前よりお知らせをしているとおり、四中では学習面において、生徒たちが主体的に自分の課題に取り組めるように、水曜日の放課後と長期休業中に「四中アカデミー」を開講しています。

本年度も、夏休みの終わり二日間(昨日と本日)、校舎を開放し「四中アカデミー」を開設しました。

新型コロナウィルスの感染拡大が心配されているなかでの開講でしたので、校舎入口での健康観察も念入りに行いました。

久しぶりに見た生徒たちは、皆元気な様子で安心しました。

昨日と本日で、延べ130名ほどの生徒が参加をし、真剣に学習に取り組んでいました。ました。

いつも参加している講師の地元大学生は、現在、上田圏域がレベル5ということもあり参加できませんでしたが、地元地域の講師の先生や、本校職員が生徒共に学習に取り組んでくださいました。

今回の「四中アカデミー」には、夏休み中の学習課題のまとめと共に、2学期のスタートがスムースにできるようにという意味もあります。

明日からの2学期が元気にスタートできるといいと思います。

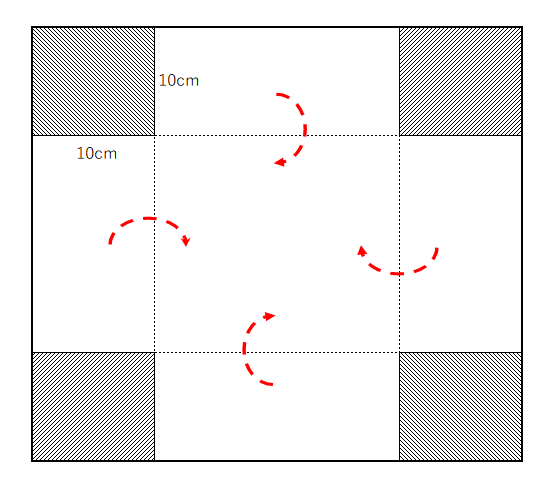

2021年7月 2日(金) 数学科の研修授業

今日の「校長日記」は、出張で不在の校長に代わり、教頭がお届けします。

今日は、東信教育事務所指導主事・綱川直喜先生、また上小地区の算数・数学科の先生の参観の下、数学科の研修授業を行いました。

今回の授業は、授業者の「毎日の炊飯時に、1合(180立方cm)のカップで何度も米の分量を量るのはめんどうだ」という日頃の悩みから、「2合を量れるますをつくるにはどうすればよいか」という課題から始まりました。

そして、実際に生徒一人一人が正方形のマス目厚紙の四隅を自分で正方形に切って立方体をつくり、その実際の体積を求めました。そこから「四隅を10cm四方の正方形で切って、容積360立方cmの箱をつくるとき、もとの正方形の1辺の長さは何cmか」という学習問題が設定されました。(図参考)

そこで、生徒から「文字式を利用すれば良い」との声が上がり、グループで方程式を立てて解を求めるという課題に挑戦しました。

生徒の様子を見ると、「元の厚紙の正方形の1辺をx(エックス)とする」考え方と、「できあがった立方体の底辺の1辺をxとする」考え方の二つに大きく分かれていました。

ただ、どちらにしても二次方程式となるため、解が二つずつ出てきます。その一方の解がなぜ解として不適切なのか、そこを考えていくと「方程式」と「実物」との違いがあることが理解できます。

そのあとは応用で「底辺を長方形にする」「のりしろの分も考える」などの問題に取り組みました。

今回の授業の生徒に見られた「問題に対して自分で解決法を考え、実行に移す」「既習の学びを用いてさらなる課題に取り組もうとする」「実生活に結びつけようとする」姿は、本校が目標の中心に据えている「主体性のある生徒」の具体的な姿にもつながると思います。

今後も本校では、生徒の主体性を育てるため、様々な挑戦を続けていきます。

2021年7月 1日(木) 学びの改革オンライン情報交換会

本日、オンラインで「学びの改革情報交換会」が行われました。

本校は、昨年度「学びの改革実践校」に指定され、1年間、四中の学校教育の改革を進めてきました。

今日は、その1年間の実践の経過を研究主任の関先生が発表をしました。

以前より校長日記でもお知らせをしていますが、本校の「学びの改革」の根本にある思いは、「生徒の主体性の醸成」です。

主体性を高めていくために「単元テスト・再チャレンジテストの導入」「四中アカデミーの開講」「四中クリエイティブタイムの設置」「学年担任制の導入」等の仕組みを整えてきています。

今日の発表は、時間の関係で「単元テスト」「再チャレンジテスト」「四中アカデミー」の導入についてでした。

発表を聞く中で、令和元年より、生徒の主体性を高めていくための方策を、全職員で検討を繰り返してきたことが思い出されました。

また、一つ一つのことに対して「チーム四中」で乗り越え挑戦してきたことが思い出されました(時には、職員間の意見のぶつかり合いもありました)。

そして今は、実践を積み重ねてきたからこそ、成果と課題が見えてきています。

常に初心を大切にしながら、これからも「学びの改革」を推進していきたいと強く思いました。

2021年6月17日(木) 1学期期末テスト

本日、明日と1学期の期末テストです。

本日は4時間(4教科)、明日は1時間(1教科)の日程で行っています。

お知らせしている通り、本校では中間テストを廃止し、単元テストを実施しています。単元で学んだ学習の定着状況を、単元テストを行うことにより、いち早く確かめることでしっかりと学習を定着させていきたいと考えています。

そして、期末テストでは、その学期に学んだことの全てについて再度振り返る機会としています。

期末テストには、単元テストで培ってきた学力をもとに問題に取り組めるように、総括的な問題や発展的な問題、思考力や自分の考えをアウトプットする問題も取り入れています。

単元テストでは観点「知識・技能」の定着状況を、期末テストでは観点「思考・判断・表現」の定着状況を確認できるようにしています。

本校の教育の柱は「生徒の主体性を育む教育」です。

生徒たちには、期末テストをもとに、1学期の自分自身の学習の定着状況を振り返り、課題を発見し、その解決に向けて取り組んでいってほしいと思います。

四中では、生徒が自身の課題を解決するために、日常的に教師に相談ができたり、四中アカデミーで個別指導を受けたりできる体制を整えています。

※1年生にとっては、初めての期末テストでした。緊張感のある雰囲気の中、問題に取り組んでいました。

2021年6月 2日(水) GIGAスクール

本年度より、一人一台端末が生徒たちに配付されて、ICTを活用した教育実践が本校でも行われています。

現在、全ての教科においてグーグルを用いた教育アプリ(上田市がグーグルのアプリを採用しています)によって、様々なスタイルの授業展開がされています。

授業参観をしてみると、生徒はとても上手に活用しています。

参観をしている私の頭の中に「?・?・?」が浮かんでしまうような、単語や操作についても、生徒たちはとても飲み込みが早く、どんどん先に進めていました。

技術科の授業では「Jamboard(ジャムボード)」というデジタルホワイトボードアプリを使い、「50年後の技術はどうなっているのだろう」との学習問題に、「車が空を飛んでいる」「タイムマシーンができる」「建物が自由に移動する」などと付箋に書き込み(入力し)ながら友と考えを共有していました。

今までであれば、「発想はいいけど夢物語だろうな」と考えてしまうようなことも、端末を使った授業の様子を見ていると、時代の変化を痛切に感じるとともに、50年後の世の中には「現実になりそうだな」と思えてきます。

私自身も、昨年の今頃はオンラインでの会議など可能になるとは思ってもいませんでしたが、1年後の今は、当たり前のようにオンラインで会議をしています。

技術の進歩は、完全に私の想像を超えています。(・・と思うのは私だけ?)

これからの世の中を生きる生徒たちにとっては、新しい情報や技術をどんどん取り入れた教育が必要になっているのだと思います。

しかし、隣同士にいるのに会話をせず、端末を通してのやりとりだけをしている姿には、一抹の不安も感じました。他者との共同生活である学校の中では、メディアを通さない直接的なコミュニケーションはとても大事です。

「不易と流行」と言われます。新たなものを取り入れながらも、人間生活の大切なものを学ぶ場も大事にしながら、GIGAスクールの推進をしていきたいと思います。

※写真は、全校への説明と技術科・理科・英語科の授業の場面です。

2021年5月19日(水) 四中クリエイティブタイムが始動しました!

以前よりお知らせをしているとおり、水曜日の午後は「四中クリエイティブタイム」の時間です。

単元テストや生徒会の時間を含む場合は約1時間、クリエイティブタイムのみの時は、2時間弱の時間を使って生徒たちが自由に活動します。

四中生の傾向として、やると決まっているもの、以前からあるもの、指示されたことについては とてもよく取り組みます。その姿は素晴らしい姿です。

しかし、自身での判断がいるもの、新たな企画づくり等の場面では、他の人からの指示を待ちがちです。

そこで、生徒が主体的に活動を生み出していく(創造)力をつけることを目標として行っているのが、この四中クリエイティブタイムです。

担当の先生からのプリントに「四中CT(クリエイティブタイム)は、生徒自身が自分たちでやってみたいと思えるような活動を考え出して実践してみるというプロセスを大切にする活動です(0→1への挑戦)。」とありました。

まさしく「創造」と「挑戦」を具現していく活動です。

今日は、1・3年生が、事前アンケートをもとに、校内の10カ所に分かれて今後の活動計画づくりを行いました。(2年生は、GIGAスクール構想のタブレットの扱い方の講習を行いました。・・・このことについては、また校長日記に書きたいと思います)

3年生が自ら司会を買ってでて話し合いを進めているところが多かったのですが、やはり、どう進めてよいか戸惑い気味でした。しかし、こういった経験こそが大切だと思います。

生徒たちの手でどのような活動が生み出されるのか楽しみです。

2021年5月12日(水) 四中アカデミーが開講しました。

本日、本年度の四中アカデミーの開講式を行いました。

昨年度より始まったこの四中アカデミーは、生徒の自学・自習の場です。講師には、地域のボランティアの方や大学生、地域の企業人の方々に務めていただいています。

生徒の参加は自由で、自分の学習状況に応じて自分で判断して参加をしていきます。

講師の方に質問をしたり、友と相談をしながら問題に取り組んだり、一人で黙々と自習をしたりと、様々な学習が自由に行えます。

今年は、生徒同士が教えあえる場(得意教科の生徒が講師となって学習のコツを伝授する、上級生が下級生に勉強を教える等)として、四中アカデミー内に「マナ部」を設立していきたいと考えています。

学ぶ側だけでなく、自分の学びを発信する場は、自分の学びを再確認することにもつながります。

本校の目標「生徒の主体性を育む教育」の場として、多くの生徒たちが四中アカデミーで力をつけていってほしいと思います。

この四中アカデミーは、ノー部活の水曜日の放課後の15:30~16:30および長期休業中に開講をします。

今日は、全校で100名弱の参加がありました。今後も多くの生徒の参加を待っています。

また、「地域に育つ子供たちを地域全体で育てる」とのコンセプトのもと、本年度の講師を募集をしたところ、16名の方から申し込みをいただきました。大感謝です。

今後も、講師の方を募集していきます。ぜひ多くの皆様に参加をしていただきたいと思います。

2021年4月21日(水) 四中の特色ある活動について

本日の四中クリエイティブタイムは四中独自の「特色ある活動」について説明をしました。

四中の学習の特色としての「四中アカデミー」「単元テストと再チャレンジテスト」「四中クリエイティブタイム」の3点について、担当職員が全生徒に説明をしました。

- 「四中アカデミー」

これは、地域の皆様(大学生や企業人、地域の住民)が講師となって行っている自主学習の場です。

ノー部活の毎週水曜日の放課後や長期休業中に自分のペースで学習をします。講師の先生や友達にも質問ができます。昨年度参加した生徒からは「家にいるよりも集中して勉強ができる」「テストの点数が伸びた」「友達と勉強して楽しい」などの感想が出されています。この時間には、このあとに説明のある「再チャレンジテスト」にも挑戦できます。

- 「単元テストと再チャレンジテスト」

昨年から、四中では中間テストを廃止し、単元テストを実施しています。このことにより、単元で学んだことの見返しが適時できるというメリットがあります。

そして、わからなかった点を克服したり、もっと良い点数を獲得したりしたいときには、再チャレンジテストを行っています。

今年から、数学では再チャレンジテストの点数を成績に反映するようにします。たとえば、1度目の単元テストで60点だった時、再チャレンジテストで90点取れれば、その生徒の成績は90点になります。

自分で自分のために目的をもって学習を日々積み上げていく。そんなスタイルが身についていくことが大事だと思います。

- 「四中クリエイティブタイム」

昨年度は、5時間授業の水曜日の放課後の清掃を行わないこととし、35~45分の時間を生み出して、生徒が企画運営する「四中クリエイティブタイム」を行ってきました。しかし、コロナ禍の休校や活動の制限で、なかなか創造的な活動までには至りませんでした。(その中で生まれたSDGsの活動は素晴らしかった!)

今年は、水曜日を4時間授業とし、午後の日課のほとんどを「四中クリエイティブタイム」にあてます。長い時には1時間30分~2時間弱の活動が可能になります。

生徒の発想を大事にしようと、この活動のアイディアを生徒から募集します。生徒が四中の主役として、自分たちの手で四中の活動を作り出していく。考えただけでもワクワクします。

どんなアイディアが集まるのか楽しみです。

2021年4月19日(月) 放課後四中アカデミー計画案と講師募集のお知らせ

本校では今年度「学びの改革」の一つとして、生徒たちが主体的に学習に取り組む場として、「四中アカデミー」を開設します。地域の方(企業の方、OBの方)や大学生など、たくさんの方の力をお借りしながら、生徒一人ひとりの学びを支援していきます。

この活動の講師を募集しております。↓のファイルを確認の上、講師を引き受けてくださる方は、本校までご連絡ください。

※↑ をクリックすると、別ウィンドウで開きます。

2021年2月24日(水) 四中アカデミー まとめの会

本日は、本年度スタートした「四中アカデミー」のまとめの会を行いました。

自学自習の場として設定している四中アカデミーの場ですが、講師の先生に教わったり、友だち同士で教え合ったりしながら、生徒たちは主体的に自分の課題に向き合ってきました。

「やらされる学習」ではなく、自ら「やる学習」姿こそ、主体的に学習に向かう姿です。

そういう意味においては、希望して参加してきた生徒の取り組みはとても価値のあるものだと思います。

講師には、地元の大学生や地域の住民の方々にボランティアとして参加していただきました。献身的に務めていただきました。大感謝です。

地域に育つ生徒を地域全体で見守っていく土台の一つとして、この四中アカデミーが位置付いていくといいなあと思います。

本日、放課後の四中アカデミーはまとめとなりましたが、春休みの3月22日、23日、24日の3日間、午前中に長期休業中の四中アカデミーを開催します。

生徒たちには、1年間の学習のまとめ、そして、次年度への準備として、大いに四中アカデミーを活用して欲しいと思います。

以下は、本日のまとめの会で振り返りを発表してくれた生徒の言葉です。

自分は家では、雑音が多く気が散ってしまい、いまいち勉強に集中できませんでした。ですが、先生に誘われて、試しに四中アカデミーに参加してみたら、最初は自分には合わなくて、場違いな所だと思っていたけれど、案外一度参加してみると、家で雑音の中で勉強するよりも、アカデミーで勉強する方が集中できるので、今では、毎週水曜日が楽しみになり、毎週アカデミーに参加しています。

おかげで先日の期末テストでも、前の期末テストより点を上げることができました。なので、3年生になったら、今度は自分が誘う側になり、全校にアカデミーを通して、もっと生徒が勉強できる雰囲気を作っていきたいと思います。

僕は今、毎週水曜日に行われている四中アカデミーに出ています。しかし僕は、最初から参加していたわけではなく、当初は全く行こうとは思っていませんでした。元々勉強が苦手だったので参加していなかったけれど、先生から出てみるように誘われて、試しに参加しようと出てみると、家で勉強するよりもはるかに集中して勉強ができました。

それをきっかけに今は毎週参加するようになりました。そのおかげもあって、今回のテスト、特に数学は前回よりも20点くらいアップしたし、全体でも前回より良い点をとることができました。

来年は受験生にもなるので3年生になっても四中アカデミーを活用して勉強をがんばりたいと思います。

その他にも、講師の先生への感謝の言葉や、充実した雰囲気の中でがんばれたことなどが発表されました。

2021年2月10日(水) 最後の期末テスト

本日と12日と、3学期の期末テストを行っています。

本年度から、中間テストを廃止し、単元テストを導入してきました。生徒たちは、各教科の単元が終了したところで、学んだ内容の定着を単元テストで確認をしています。

そして、学期のまとめとして、その学期内に学んだ単元のすべてを期末テストで確認していけるようにしています。

短いスパンでの確認と長いスパンでの確認を併用していくことで、学力の定着が一層進むことを目指しています。

この「単元テスト」と「期末テスト」の連続性や段階性によって、どのような効果と課題があったのかをしっかりと検証し、生徒たちが主体的に学びに向かっていく態度や学ぶ意欲を高めていきたいと考えています。

それが、「四中の学びのスタイル」になっていくのだと思います。

今日の校舎内は、水を打ったような静けさの中、緊張感が漂っていました。一人一人がテストに真剣に向かう姿が見られました。

生徒たちには、テスト返却後も今の学習が次の学習につながっていることを意識して、学習の積み重ねを継続していって欲しいと思います。

2021年1月27日(水) 四中クリエイティブタイム②

今日の校長日記は6月3日の「四中クリエイティブタイム」の続きのため、表題を「四中クリエイティブタイム②」とさせていただきました。

本年度より毎水曜日に設定している「四中クリエイティブタイム」ですが、コロナ禍の影響でなかなか生徒の自由な発想による企画ができずにいました。

しかし、今日は「自由時間(フリー)」となり、2年生が生徒の発想を生かした講座を準備し、自分たちで活動を創りあげて活動をしていました。

「フリスビー講座」「アウトドア講座」「釣り講座」「お絵描き講座」「勉強講座」「缶けり」、、。

どの講座も、時間を自由に使うことができ、制約はありません。

そんな中、自分自身で熱中したり、友と笑顔で活動をしたり、普段の授業の中では見られない一面を見せてくれる生徒も大勢いました。そして、とても良い笑顔でした!

そもそも、この「四中クリエイティブタイム」の発足のきっかけは、与えられたことや決められたことにはとてもよく取り組める四中生ですが、その場その状況を判断して行動をしていく力がやや弱い面が見られるという実態から始まっています。

「時間が自由に使えたら生徒たちは何をするのだろう?」

生徒たちの発想が楽しみです。学校生活の一部を自分たちの手で創りあげていくことはとても有意義なことだと思います。

豊かな創造性や発想力をもつ生徒になって欲しいと願っています。

校庭での「フリスビー」や中庭の「缶蹴り」では、笑顔と共に歓声も上がりました。

2021年1月 6日(水) 明けましておめでとうございます。

新年、明けましておめでとうございます。

今年も、四中へのご支援とご協力をよろしくお願いします。

今年も「校長日記」を随時更新し、生徒の輝く姿を発信していきたいと思います。

今日は、仕事始めとして「職員会議」と「職員研修」を行いました。

「職員研修」では、来年度からのGIGAスクール構想での、生徒1人1台端末環境に対応するための研修を、上田市教育委員会の指導主事と、情報処理センターの先生方を講師に招いて行いました。

指導主事の丸山大先生によると、次年度に備えて、このような研修を行うのは、市内では四中が初めてのことだそうです。

来年度、少しでも早く、生徒一人一人が端末を有効に利用していけるようになることが、教育の可能性と幅を広げることにつながります。

そのためには、我々教師が指導法をいち早く習得しておかなければならないと思います。

今日の研修では市内全校が使用するGoogleを利用しての操作の仕方が主でした。

画面上に、簡単に画像が取り込めたり、グループ内での意見交換ができたりします。また、健康観察や生徒へのアンケートにより、生徒の状況をすぐに把握できるようになります。

各教科からのテストや問題もすぐに生徒は正誤を把握できるために、つまづきに対していち早く対応もできそうです。

1時間ちょっとの研修でしたので、限られた内容でしたが、活用の範囲や可能性はとても大きいと感じました。(時代についていけない自分がいますが、、、)

「不易流行(ふえきりゅうこう)」と言われます。時代の新しさや変化に対応してこそ、教育の本質を高めていけると思っています。

2020年12月 1日(火) 上小体育研究会研究大会

今日は、上小体育研究会研究大会を、本校で開催しました。

この会は、上小地区の各校の体育・保健体育科の先生や授業づくりを考えたい先生方で構成されています。

毎年、上小地区内の一つの学校が授業を提供し、教材や指導法等を学び合っています。

私自身も体育科の教員であり、本年度は会長も務めさせていただいています。また、事務局も四中に置き、本校の体育職員が運営をしています。

そんな関係もあり、本年度は四中で授業を提供することになり、大沢創先生が担任を務める1年5組でネット型・連携型球技のアタック・プレルボールを題材にした授業をもとに研究会を行いました。

講師には信州大学教育学部教授の岩田靖先生をお招きしてご指導を受けました。岩田先生は、このアタック・プレルボールを教材として生み出した先生です。

従来のネット型のバレーボールやソフトバレーボールは、空中を移動するボールの操作が難しいために、なかなか連携して行うプレイの楽しさやハラハラしながら味わうラリーまでには技能的に至りませんでした。

そこで「連携プレイ」の意図的な達成を導く戦術的行動を容易に学習できる教材として「アタック・プレルボール」を考案されました。

本校の授業でも、必ず3段攻撃(レシーブ・セット・アタック)をすることとし、ボールはワンバウンドでつなぐ、ネットの高さは腰の高さにしだれもがアタックができるようにする、操作しやすい重さ・大きさと柔らかさのボールを使用する等の運動条件を工夫しました。

今日の授業では、生徒たちが自分たちのチームの課題の解決に向けて、チームカードや分析シートをもとに練習に取組み、試合に臨みました。

どのチームも必死に声を出してボールをつなぎ、全員がレシーブ・セット・アタックに関わり、ラリーの攻防を楽しむ姿が見られました。

講師の岩田先生からの「チームで協同プレイを行う上で、チームの問題点や課題を全員が共有することが大事である」との言葉通り、今回の「アタック・プレルボール」の授業は、ネット型の運動の特性を味わえる授業になったと思います。

2020年11月27日(金) 社会科研究授業

本日は、社会科の研究授業を2時間行いました。

3年2組で北澤啓介先生が、1年4組では担任の福永和輝先生が行いました。

二人とも、新規として四中に本年度赴任されたフレッシュな先生です。

北澤先生は、「地方自治と私たち」の単元で、自分たちが住む上田市が抱える行政上の課題と、それに対しての政策を自分たちなりに考えていく授業でした。

観光地としての活性化や少子化高齢化対策等、自分たちの発想を大事にして政策を練っていました。

福永先生は、「武家政権の内と外」の単元で、足利義満が行った東アジアの交易と倭寇の問題について考える授業でした。

日明貿易で使用された「勘合」がどんな役目をしていたのかを考え、足利義満の権力を支えたものについて生徒たちは話し合いました。

二つの授業共に、生徒がその学習にしっかりとのめり込んで考える授業になっていました。二人の先生には、他の先生方からいただいた助言をもとに、授業改善を進めて欲しいと思います。また、参観された先生方も、授業を見て刺激を受けた点を大事にしていって欲しいと思います。

2020年11月19日(木) 工藤勇一先生の講演会②

昨日は、11月4日に行った工藤勇一先生(前東京都千代田区立麹町中学校長、現横浜創英中学・高等学校長)の2回目の講演会をリモートで行いました。

前回の続きとなったわけですが、世界の教育と日本の教育の差、旧態依然の教育からの脱皮の必要性と今後の教育のあり方を、具体例をもとに話をしていただました。

そして、学校改革は、学校として「最上位の目標」を達成することが第一で、様々な取り組みは、そのための手段や仕掛けであることを全職員でしっかりと確認して推進していくこととの指導を受けました。

本年度、四中では「単元テストの導入」や「四中アカデミーの設置」「四中クリエイティブタイムの設置」をし、学びの改革を推進してきていますが、それぞれの活動を成功させるために意識が向いている点がありました。

改めて、これらの取組は、本年度の本校の最上位の目標である「主体性を育む教育」を支えるための手段や仕掛けであり、成功の如何は、「生徒の姿は主体的か?」を常に念頭において進めなければならないと痛感しました。

「だれ一人も置き去りにしない」

この工藤先生の言葉の通り、もう一度、全職員で「最上位の目標」の達成のために確認をし合っていきたいと思います。

工藤先生には、時間を一時間以上も延長して熱く語っていただきました。しかも、全くのボランティアとしてです。学ばせていただいたことを、生徒に全力で還していきたいと思います。

2020年11月 4日(水) 工藤勇一先生の講演会

本日は、工藤勇一先生の講演会をZOOMにて行いました。

工藤先生は、前東京都千代田区立麹町中学校長であり、現在は横浜創英中学・高等学校長を務めておられる方です。

私をはじめ多くの教員が、工藤先生のご著書である「学校の『当たり前』をやめた。」に大きな刺激を受け、教育の根本を改めて見つめさせられました。

本校は、本年度、中間テストを廃止し、「単元テスト」を導入しています。これも、麹町中学校の取組を大いに参考にさせてもらっています。

工藤先生には大変お忙しい中、時間をとっていただきました。一校相手の講演はしたことがないそうで、今回はとても貴重な時間となりました。

ご講演を拝聴して、改めて本校の教育改革の目的は何かを全職員で共有する必要性と、その目的に本校の取組の方向性や考え方が合っているかを考えさせられました。

あっという間に時間がたってしまい、工藤先生からお話の続きが聞けなくなってしまいました。

工藤先生からは、時間があれば、また本校につき合ってくださるとのこと、大変ありがたいお言葉をいただきました。

本校の教育目標は「生徒の主体性を育む教育」です。四中生の主体性を育むために、自分たちにできることを求め続けていきたいと思います。

2020年11月 2日(月) 11月に入りました。

日に日に寒さが増してきています。

11月初日の今日は「避難訓練」と「国語科の研究授業」がありました。

避難訓練は、冬場に入る前の準備として、地震→火災を想定して行いました。また、今回は事前の連絡をせずに抜き打ち訓練として行いました。

災害は、いつ起きるか分からず、その場その場での命を守るための判断が必要です。避難経路を通っていても、火の粉が飛んできたり、天井か崩れてきたりすることもあります。

私たちは、いつ何時、どこでも対応できる判断力が求められています。

消防署や地域の方の講評からは、いざという時のための心構えの判断についての助言をいただきました。

私は、災害が起きたときは、当たり前の行動をして自分の命を何より先に考えつつ、地域では小さい子どもやお年寄りなどの手助けができる行動を期待すると話しました。

ぜひご家庭でも、いざという時の行動や判断について話し合ってほしいと思います。

国語科の研究授業は島田俊哉教諭が、教職に就き5年目の研修ということで研究授業を行いました。

前回(10月22日)の校長日記でお知らせした岩崎教諭の授業同様に、内容は古典で、題材は「扇の的~平家物語~」でした。

島田先生は、教科書の高野本・延慶本の二つの写本の「扇の的」の一場面を比較しながら、どちらの写本を自分なら、相手に伝えていきたいかを考える授業を構成していました。

私自身も、指導案をみさせていただいたときに、頭に?が浮かんでいましたが、それぞれの文に登場する人物の様子について考える場面では、生徒たちは登場人物の心情に迫り、友と意見交換をしていました。

この二つの研究授業から、日頃なじみが薄く、なかなか理解がしづらい古文を、少しでも親しんでもらいたいという本校国語科の方向性と意気込みを強く感じました。

そんな先生の思いが生徒に伝わっている授業でした。

2020年10月22日(木) 授業研究会

ついこの前、衣替えを迎えたかと思ったら、連日寒い日となっています。

今日は、大学を卒業して、本年度採用された国語科の岩崎有里先生が研究授業を行いました。

題材は「徒然草」で、2年2組で行いました。

私自身を振り返ってもそうですが、古典となると現代文より解釈が難しく、親しむまでにはなかなか難しい点もあります。

その先入観や苦手意識を払拭して、ぜひ古典への関心意欲を高めて欲しいと岩崎先生は考えられていました。

今日の授業では、作者である兼好法師の心情に迫るべく、その情景を思い浮かべながら、自分ではどう考えるかと兼好法師の心情を比較して考えるものでした。

生徒たちも作品の中に入り込み、自分がその場にいたかのように考えを深めていました。生徒の独創的な自由な発想も授業に良いアクセントを与えてくれました。

文章表現や言葉遣いは、現代文とは異なる部分もありますが、作者の心情に迫ることは、古典に親しむためにとても有効な手だてだなあと感じました。

2020年10月14日(水) 四中アカデミーが開校しました!

本日、四中クリエイティブタイムにおいて、四中アカデミーの講師の紹介式を行いました。先日の校長日記でお知らせをした通り、20代の大学生から70代の社会人や地域の皆様15名が講師を務めていただきます(今日現在です。講師は随時募集しています。)。

毎週、ノー部活デーの水曜日の15:30~16:30の一時間をこのアカデミーの時間にあてます。生徒の参加は自由で、自分で選んだ教科を自分の決めたやり方で自学する場です。

生徒たちは質問を自由でできるようにし、講師の先生には、見回っているときにつまづきが見られる生徒に対してアドバイスをすることもお願いしてあります。

〇自分のつまずきや課題を知り、自分の力で解決しようとすること。

〇与えられた学習をするのではなく、自分に必要な学習をすること。

〇自分のペースで自分のための学習をすること。

そんな、自分自身が学習とどう向き合うかを判断して行動・学習する場になれば、この四中アカデミーは、生徒の主体性の向上や学ぶ意欲のために大いに役立つのではないかと期待をしています。

紹介式の後、学年別の会場で早速学習をスタートしました。

初回であったり、本日は部活があったりしたため、参加は少ないかなとも思っていましたが、3年生は80名を超え、1,2年生も2、30人の参加がありました。

積極的に講師の先生に質問をする生徒も多く見られて、「課題を解決したい」「勉強ができるようになりたい」という生徒の意欲を強く感じました。

生徒たちには、自分の手で自分の力を伸ばしていって欲しいと思います。

やってみての運営上の課題については今後も改善を進めていきます。

※UCVや信濃毎日新聞の方も取材に来ていただきました。新聞は明日か明後日の掲載、UCVは明日のUCVレポートで放映の予定です。よかったらご覧いただきたいと思います。

2020年10月 9日(金) 四中アカデミー打ち合わせ会

本日、四中アカデミーの打ち合わせ会を行いました。

この四中アカデミーは本年度新たに開設した試みです。

以前の校長日記にも夏休み中の様子を書きましたが、ノー部活デーである水曜日の放課後と、夏・春の長期休業中に、学校に学習の場を設け、生徒たちの自学自習をバックアップしていく場です。

特徴的なことは、講師は地域の方々が務めるということです。今回、地元大学生から、一般企業人、教員OBや地域の皆様が今回の四中アカデミーの講師に応募をしてくださいました。

ですから、今日の打ち合わせ会は20代から70代までの方々にご来校いただき、打ち合わせを行いました。

学校の学習の場に、教職員だけでなく地域の皆様が参加することは、とても有意義なことだと思います。昔はよく言われた「地域に育つ子供は地域全体で育てる」という風潮は、今の世の中ではなかなか見られなくなってきています。

生徒たちも、大人との接点はどんどん少なくなっているのが現状です。

そんな中、学習だけではなく、日常の会話の中で、様々な立場の大人との触れ合いは、生徒の価値観を揺さぶるのではないでしょうか。

今年は新型コロナウィルスの影響で、学校に外部の方々をお呼びすることは難しいかとも思いましたが、警戒レベルも下がり、また、講師全員の皆様に毎日の健康観察をしっかりと行っていただくということでスタートが切れそうです。

本年度1回目は、来週の14日になります。また、様子をお知らせしたいと思います。

※四中アカデミーの講師は随時募集しています。「生徒に勉強を教えることはちょっと、、、」とお考えになる方もいらっしゃると思います。その方は、生徒の様子を見守ったり、〇つけをしていただいたりする予定です。ぜひ、多くの方の参加をお願いします。